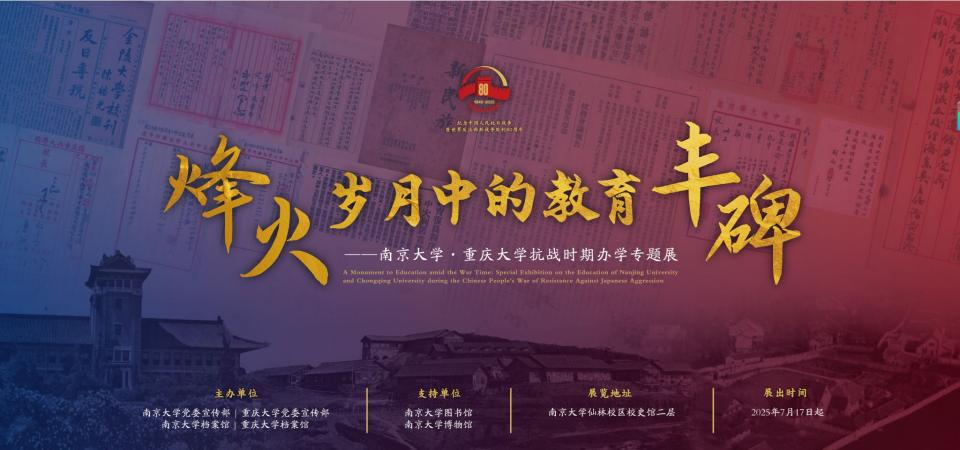

一群在炮火硝烟中跋涉数千里的牛羊猪鸡,一碗掺杂着沙石、粗糠、霉米甚至老鼠屎的“八宝饭”——八十八年前,这些就是南京大学前身中央大学、金陵大学师生在烽火岁月里艰苦求学、守护学术火种的真实写照。7月17日,南京大学·重庆大学抗战时期办学专题展》在南京大学正式揭幕启动。

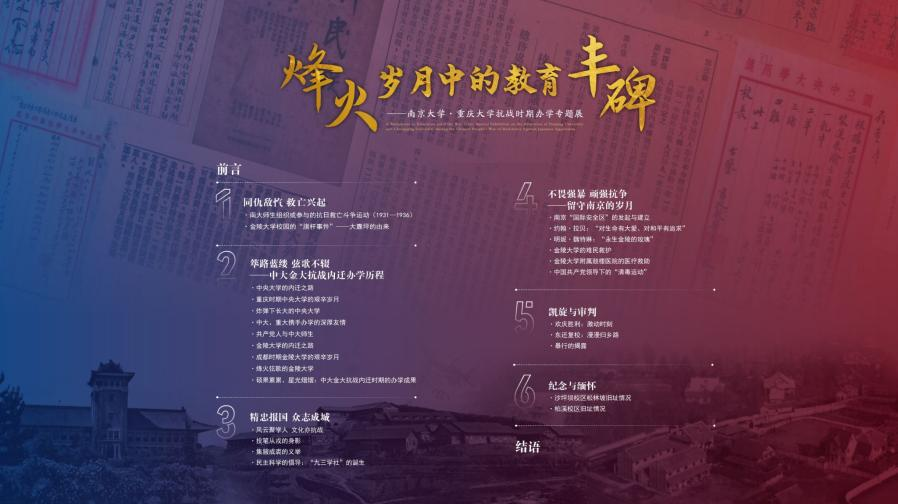

展览设置了“同仇敌忾 救亡兴起”“筚路蓝缕 弦歌不辍”“精忠报国 众志成城”“不畏强暴 勇毅抗争”“凯旋与审判”“纪念与缅怀”等六个篇章,通过大量珍贵的历史图片、档案文献、实物展品和影像资料,以事件、人物故事、数据、图表等多元化方式全景展现了前辈学人在民族危亡之际,为保存学脉、科教报国、救助难民、服务社会付出的艰辛努力,以及南京大学与重庆大学等兄弟高校在抗战期间患难与共、携手办学的深厚情谊。

展览中,“动物大军千里长征”西迁故事引人注目。南京大学档案馆、校史研究室研究人员王丹介绍,故事中的牲畜并非普通家畜,而是学校从国外高价引进、用于教学科研的宝贵资产,包括牛、羊猪等在内的百余头珍贵实验畜禽。

1937年12月南京城危在旦夕时,农学院技师王酉亭先生深知其价值,表示“牲畜乃国家畜牧研究根基,岂能弃之?当以命护之!”

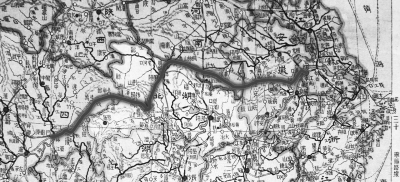

1937年12月至1938年11月,王酉亭率领畜牧场部分员工及牲畜家禽西迁线路图

“这位普通技师带领寥寥数人,驱赶着牛羊猪鸡,在炮火中渡江北上。四个月徒步抵达合肥后,他竟孤身穿越战线赴重庆汇报,又毅然折返继续押运。当日军攻占九江阻断去路,这支特殊‘大军’被迫绕行大别山区。抵达汉口时,运输船只成为最后难关。幸得爱国实业家卢作孚仗义相助,159头历经风霜的牲畜终在1938年深秋抵达重庆沙坪坝。”王丹表示,学校考证了大量的历史资料和档案资料,在此基础上,力求用更加生动化的讲述方式为大家呈现动物西迁故事。“从1937年12月到1938年11月,将近有一年几千里的征程,当时罗家伦校长他曾经回忆过牛羊抵渝的场景,他说:真像是久别的故人一样,我几乎要向前去和它们拥抱。动物西迁的故事中,也是生动地体现了带有我们南大人铭印的伟大抗战精神和大学精神。”

防空洞也是这段烽火岁月里不能忘记的历史景观。在重庆沙磁区,即使在轰炸间隙,师生们也活跃地举办讲座、讨论会、抗战宣传和救护培训等活动。据统计,中央大学与重庆大学在渝期间,至少遭受了日军6次最猛烈的大规模轰炸。每当空袭警报的响起,防空洞就化身为坚韧的课堂和实验室,不仅庇护了师生的人身安全,更支援了战时关键企业的生产力。

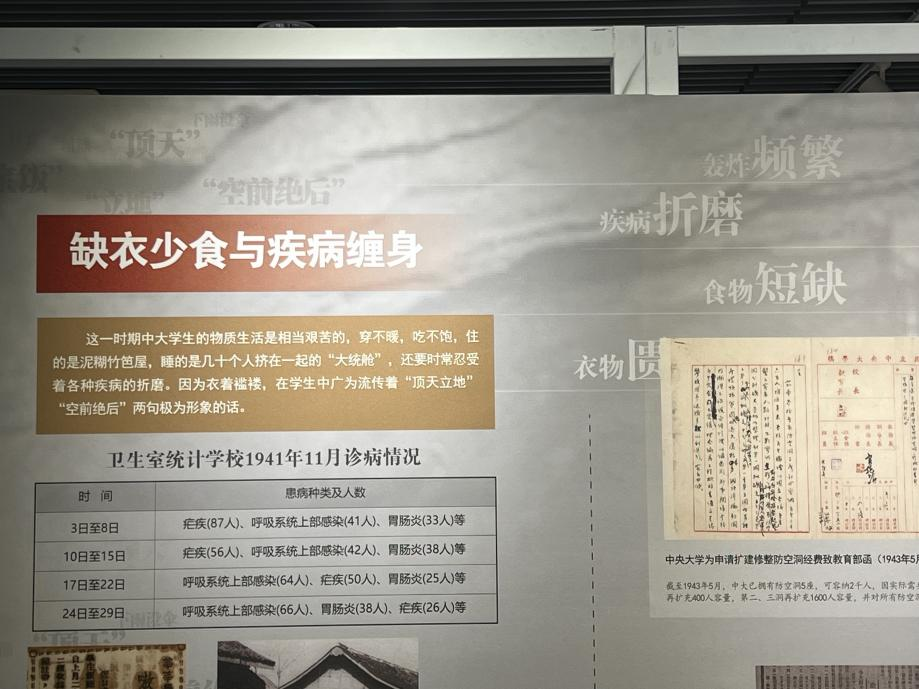

南京大学档案馆、校史研究室研究人员丁姗姗说,洞中的条件极其艰苦,师生们吃的常被戏称为“八宝饭”,但这“八宝”并非美味,而是指掺杂在糙米中的沙石、粗糠、霉米粒,甚至老鼠屎等令人心酸的“配料”。

“而且师生穿的衣裤多有破洞,不仅是膝盖,后臀处也常破,所以叫做‘空前绝后’。还有一种说法叫‘顶天立地’,指下雨时头顶没伞,脚下没鞋。即便如此,中央大学的学子们仍然在这样的环境下坚持教学和学习。”

据悉,本次展览是南京大学为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年而策划举办的专题展,自七月中旬在南京大学仙林校区校史馆二层正式开放。

江苏新闻广播记者 刘正则