今天(8月29日)是东南大学新生报到日。昨天,东大四牌楼校区迎来一位特殊的新生——来自安徽池州的“烧伤男孩”方益凡同学。因意外烧伤后只剩下单指的他,此前受到社会广泛关注。在开学前,方益凡收到了东南大学SEUrobot康复机器人组的邀请,来到仪器科学与工程学院机器人传感与控制技术研究所,体验“肌电交互控制灵巧手”。

握拳、张开、翻腕……在博士生卫智恺的协助下,方益凡戴上了肌电手环。传感器采集到他手势的肌电信号,程序自动生成识别模型。那只灵巧的机械手,仿佛读懂了他的意念,同步做出动作。

方益凡说,刚戴上手环时,内心有些紧张,但更多的是期待和兴奋。“我能感觉到自己和机械臂之间产生了一种联系——能够张开、握紧,还能来回翻腕。”

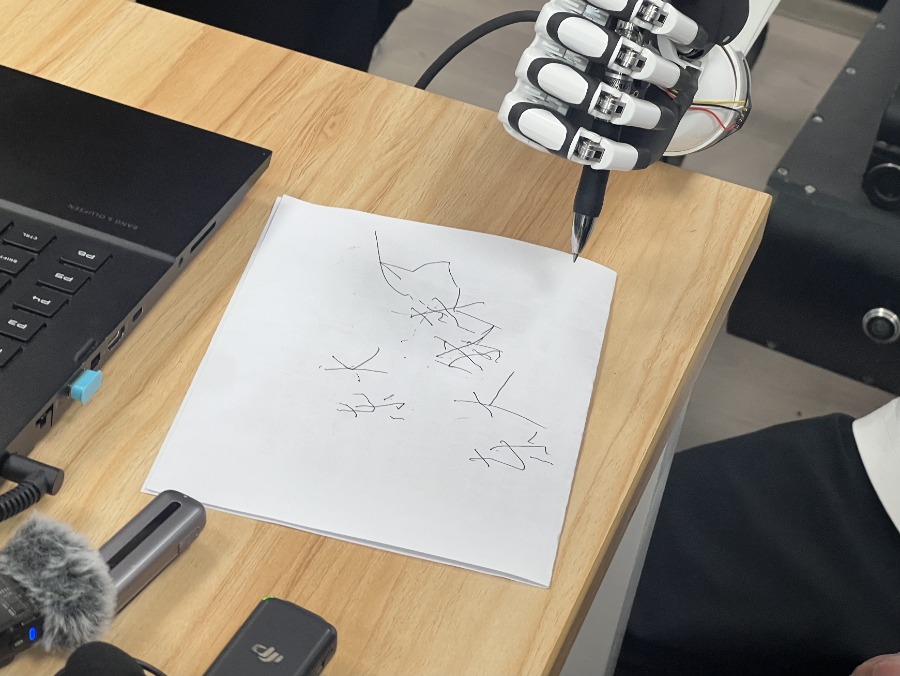

课题组成员再次为他调整握笔姿势后,方益凡在白纸上慢慢写下“东大我来了”五个字。那个曾经只能用双拳抱笔书写的少年,第一次真正“握”起了笔!

2010年,两岁多的方益凡不幸遭遇火灾,全身68%严重烧伤,双手严重变形。23次手术,连床单都被汗水浸透,他却从不哭闹。学习写字时,无法握笔,他就用两个拳头“抱”着笔写;写得不好看,就站起来继续练。三年高中,他书写速度只有同学的一半,却从未迟交过一次作业。今年高考,他获准每科延时30%,用双拳完成所有答题,最终考出664分,超出安徽理科本一线203分。

如今,方益凡已成为东南大学工科试验班(智能制造与智能系统)的大一新生。从收到录取通知那一刻起,东大就主动与他联系,专门协调宿舍、课程和资助政策,老师还专程上门家访。一路走来,温暖始终相伴。

更让他期待的是,学校假肢课题组的胡旭晖老师表示,将在大学期间带他一起研发更适合他自己的义肢。“小方现在是用两只手一起握笔写字,我们能不能实现让他一只手握笔完成简单任务,或者单手抓取东西?这方面还有很多可以提升的空间。”胡旭晖解释道,由于每个受试者截肢情况不同,小方的情况也比较特殊,这对他们来说是一个新课题,也是他在东大成长的一部分。

“目前,课题组正在进一步攻克如何为更多人设计制造匹配度和舒适度更高的义肢的难题,我们也将在小方同学接下来的学习中,带领他一同研发制作属于他自己的义肢。”胡旭晖说。

“这是我迈向假肢使用的第一步。我希望未来假肢能更灵活自如,帮助残疾人像正常人一样书写、学习、生活。我在东大会继续努力,未来的科研方向也许是制作一双能够灵活使用的机械手,真正‘掌’握自己的人生。”方益凡说。

江苏新闻广播记者:刘正则

通讯员:孙艳