正值2025年高招季,东南大学四牌楼校区迎来了一项重要的教育改革:为即将入学的2025级新生全新设立三江、南高、东南、中大、南工、南雍、日新、至善八大书院。这八个书院扎根于东南大学123年的悠久历史,旨在打破学科壁垒,整合资源,重塑本科新生教育。

八大书院 百廿校史里长出的创新年轮

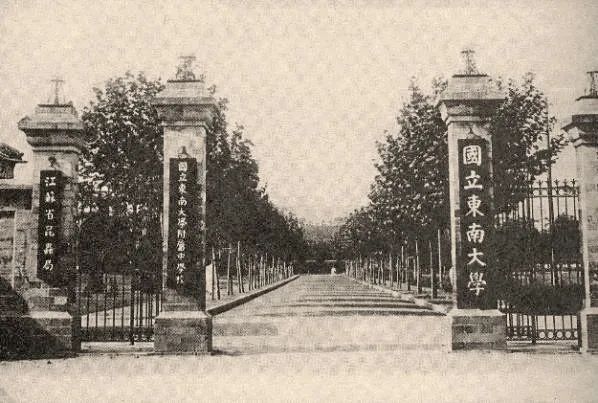

新生学院八大书院的命名,深深根植于东南大学123年波澜壮阔的校史之中。例如,三江书院源于1902年创办的三江师范学堂——东南大学最早前身,以理科试验班为核心,聚焦数学、物理、经管等基础与交叉学科的新生培养;南高书院得名于中国现代师范教育发源地——1915年成立的南京高等师范学校,聚焦机械、能环、自动化、电气、仪科等工科领域新生;东南书院溯源至1921年国立东南大学,延续着中国近代高等教育首设工科的荣耀,在土木、交通、建筑等国之重器领域,培育未来的建设者;中大书院承续1928年国立中央大学的辉煌,以“医工融合”为特色,聚焦临床医学、生物医学、生物科学、公共卫生等大医科领域新生培养;至善书院则以东南大学校训为指引,面向吴健雄学院、未来技术学院大一新生,构建拔尖创新人才培养的新范式。

书院制管理 激活大类培养新生态

自2019年起,东南大学推行“大类招生、大类培养”模式已六年之久。在这一模式下,8个跨学院大类分散于18个院系管理:电子信息大类学生分属电子、信息两大学院,工科试验班涉及机械、能环、自动化等多个院系……不同学院在课程设置、培养重点、资源分配上各有侧重。如何统筹优化课程设置、贯通大类知识结构、促进跨类交叉融合互动,成为提升大类新生培养质量的关键命题。

“大一新生通过实行书院制管理,建立以书院为单位的新生培养体系,做‘学分减法、质量加法’,进一步深化通识教育,强化科学与人文实践,结合四牌楼校区厚重的文化底蕴和‘一站式’学生社区,有益于同学们拓展学科视野、根植创新意识与社会责任,从被动到主动,开启个性化学习与成长的新征程。”新生学院负责人道出了推行八大书院的初衷。

“课堂”焕新 编织新生成长的“立体网络”

今年秋季学期起,东南大学将以八大书院为载体,通过统一大类课程方案、统一打造优质第二课堂、统一管理优化育人资源,构建“三个课堂”体系,重塑大学第一年。

在课程体系上,学校统一制定大类课程方案,分层次、模块化重构公共基础课,重点衔接大类知识与专业教育。中国工程院院士、东南大学校长孙友宏强调:“要用跨学科视野整合知识碎片,打破学科壁垒,在深度碰撞中孕育创新突破。”这一理念体现在由他领衔、两院院士等顶尖师资团队开设的通识先导大课中。该课程通过哲学智慧、文化传承、科学探索等六大模块,将看似独立的知识领域融合成关联互通的体系。同时,《批判性思维》《领导力素养》等“东大严选”核心通识课,旨在提升新生的思辨力、创造力、学习力和领导力。

第二课堂是新生的“实践平台”。依托四牌楼校区及周边丰富的历史文化资源和区位优势,古建、红色阵地成为文化教材,社区、企业成为实践基地。常态化的志愿活动、科普宣讲,体美劳联合育人项目等,帮助新生在实践中了解社会、感悟时代,激发学习动力和报国志向。

育人资源的整合体现了书院制的关怀。打破专业和年级限制的多元导师团队,为新生提供贴心指导;全体新生辅导员入驻宿舍楼,“一站式”学生社区更贴近学生需求。八大书院通过统一管理和整合优质资源,促进大类融合,协同推进“三个课堂”建设,为培养具有家国情怀、国际视野、能担当引领未来重任的领军人才奠定基础。

从1921年国立东南大学的“通识教育”理念,到如今八大书院的设立,这是一场跨越百年的教育传承。东南大学党委书记左惟指出:“面对教育发展的新要求,需解放思想、锐意改革,开拓进取、以变促进。”八大书院的设立,正是东南大学打破培养壁垒、整合资源提升育人质量的实践探索。在这片融合历史与创新的沃土上,每位新生都将找到独特的发展方向,东南大学也正以这场变革,让“止于至善”的校训与“教育强国”的时代使命同频共振,在服务中国式现代化的征程中书写育人新篇。

江苏新闻广播记者:刘正则

通讯员:吴涵玉